Unser Sonnensystem

In unserem Sonnensystem befinden sich neun Planeten.

Tausende Asteroiden, Trans-Neptun-Objekte, Meteoriten und Kometen.

Und interplanetaren Staub - und gerade mal einen Stern, unsere Sonne.

Sterne können einzeln, als Doppelsterne oder in Kugelhaufen auftreten.

Zudem werden Sterne in den verschiedensten Entwicklungsstadien beobachtet.

Es hat sich viel getan in den letzten Jahre der Planetenforschung.

Wenn eine Sonde ihren Dienst tat, wie Sojourner auf dem Mars, Giotto am Halleyschen Kometen, Galileo um Jupiter oder kürzlich NEAR um den verrückten Hundeknochen-Asteroid Kleopatra oder um Eros, wenn die Sonden also funktionierten, waren die Ergebnisse meist spektakulär und brachten eine Menge neuer Erkenntnisse über unsere nächste Nachbarschaft im Weltall.

unser Sonnensystem unser Sonnensystem

Die Planetologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und des Aufbaus von Planeten. Wird von Planeten gesprochen, fällt in diesem Zusammenhang oft der Begriff „Sonnensystem“. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob es noch andere Sonnensysteme außer dem unseren gibt. Und wenn die Frage so gestellt wird, muss die Antwort lauten: Ja, es gibt neben unserem noch Tausende anderer Sonnensysteme

Die Rede ist von Doppel- und Mehrfachsternsysteme.

Dabei umkreisen sich 2 oder mehr Sonnen. Also könnte der Begriff „Sonnensystem“ eigentlich etwas irritierend sein. Um Verwirrungen zu vermeiden kann der Begriff „Planetensystem“ anstelle von „Sonnensystem“ verwendet werden, wenn man von Sonnen spricht, um die Planeten kreisen. Oftmals wird in der Literatur von „Sonnensystemen“ gesprochen, wenn eigentlich „Planetensysteme“ gemeint sind. Es ist nützlich diese Begriffsüberschneidung im Kopf zu haben, wenn man etwas zum Thema liest. Ich werde versuchen, weitgehend den Begriff „Planetensystem“ zu verwenden – obwohl in solchen natürlich immer eine Sonne als Zentralstern stehen wird.

Alle 9 Planeten unseres Sonnensystems

Und nun zu den Planeten unseres Planeten-Systems.

Der erste Planet ist der Merkur.

Der Merkur

Er steht der Sonne am nächsten.Merkur gehört zusammen mit Venus, Erde und Mars den terrestrischen Planeten an. Das heißt, er besitzt eine feste Gesteinsoberfläche.Leider hat Merkur aber eine nur sehr dünne, eher keineAtmosphäre. Merkur ist genauso wie unser Mond,

von Kratern übersät.

Er ist ähnlich wie die Erde aufgebaut: Im Zentrum sitzt ein Metallkern, der allerdings sehr viel größer als der der Erde ist. Um den Kern legt sich ein steinerner Mantel. Merkur ist mit einem Durchmesser von 4878 Kilometern deutlich kleiner als die Erde, die einen Durchmesser von 12.744 Kilometern hat.

Das Merkurjahr dauert gerade 88 Tage und Merkur dreht sich in einer gebundenen Rotation von 2:3 mit der Sonne in knapp 59 Tagen einmal um die eigene Achse. Der Planet rotiert derart langsam, dass man der Sonne hinterher laufen kann.

Die Temperaturen sind aber tödlich.

Auf der Tagseite klettern sie bis auf 470°C und man würde regelrecht geröstet. Auf der Nachtseite stürzen sie dagegen auf –170°C ab.

Die Venus

Venus Oberfläche in 3-D Die Venus

Die Venus ist nach Merkur der zweite Planet in unserem Sonnensystem und besitzt wie dieser keinen Mond. Sie umläuft die Sonne in einer Entfernung von 0,7 Astronomischen Einheiten und ist nur unwesentlich kleiner als die Erde. Ebenso sind die mittlere Dichte und die Schwerkraft auf der Venus fast identisch den entsprechenden Werten der Erde. Deshalb wird die Venus gerne als Schwesterplanet der Erde bezeichnet.

Die Venus

Die Venus benötigt knapp 225 Tage für einen Umlauf um die Sonne und rotiert in 243 Tagen retrograd um die eigene Achse. Die Venus wird wie die Erde von einer Atmosphäre umgeben. Allerdings sind die physikalischen und chemischen Eckdaten der Venusatmosphäre völlig verschieden von denen der Erde. Zum Beispiel ist die Venusatmosphäre so dicht, dass kein sichtbares Licht sie durchdringen kann und es deshalb unmöglich ist, einen Blick auf die Oberfläche zu werfen. Allerdings gelang es den russischen Venera-Sonden auf der Venus zu landen, um dort ein paar Bilder einer sehr trockenen, steinigen und roten Oberfläche aufzunehmen. Die Magellan-Sonde kartierte die Oberfläche mit Radarstrahlen ab, da Radarstrahlen die Atmosphäre durchdringen können.

Die Venus

Die Venusoberfläche ist sehr lebensfeindlich Die angesprochenen hohen Atmosphärendrücke erreichen 90 bar. Die Temperaturen betragen merkurähnliche 470°C. Ein sehr hoher Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre sorgt für einen kräftigen Treibhauseffekt, der die Temperaturen in diese Höhen schnellen lässt.

Die Erde

Die Erde ist in mehreren Schalen aufgebaut: Im Zentrum befindet sich ein zwei geteilter Kern; ein fester, innerer Kern und ein flüssiger, äußerer Kern. Der gesamte Kern durchmisst knapp 3000 Kilometer. Um den Kern legt sich der etwa 3500 Kilometer mächtige Erdmantel. Er ist in sich weiter in den unteren Mantel, eine Übergangszone und den oberen Mantel gegliedert. Als eine dünne Haut spannt sich um den Mantel die selten 100 Kilometer Dicke erreichende Erdkruste, auf der wir leben. Die Erde ist ein sehr dynamischer Körper. Ständig wird neue Kruste erzeugt und alte wandert in den Mantel zurück. Bei diesen plattentektonischen Vorgängen wandern die Kontinente und Ozeane über den Globus, driften auseinander oder kollidieren miteinander und bilden dabei große Grabensysteme, ozeanische Rücken, Vulkanketten und Gebirgsmassive. Die Erde ist der einzige Planet, auf dem diese geodynamischen Prozesse bekannt sind. Eventuell besitzen einige Monde der Gasplaneten eine Tektonik. Auf dem Jupiter-Mond Io konnte im Rahmen der Voyager-Mission immerhin ein aktiver Vulkanismus beobachtet werden.

Die Atmosphäre der Erde ist wie ihr inneres in mehreren, genauer vier, Schichten aufgebaut. Die Unterteilung erfolgt entsprechend eines positiven beziehungsweise negativen Temperaturgradientens in der jeweiligen Schicht. Die unterste Atmosphärenschicht – die Troposphäre – hat beispielsweise einen negativen Temperaturgradienten mit zunehmender Höhe.

Ein Wirbelsturm

Sie ist für den Menschen von besonderer Bedeutung, da sich in ihr das Wetter abspielt. Über der Troposphäre folgen die Stratosphäre, die Mesosphäre und die Thermosphäre. Den Übergang zwischen der Atmosphäre und dem interplanetaren Raum markiert die Exosphäre. In der Thermosphäre und der Exosphäre können Polarlichter auftreten.

Die Magnetosphäre, die vom Magnetfeld der Erde erzeugt wird, reicht Tausende von Kilometern über die Erde hinaus. Teil dieser sind die Van-Allen-Gürtel, welche als Schutzschirm gegen die hochenergetischen, elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwind dienen.

Der Mond

Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde:

Fußabdruck einer

Apollo-Mission

Der Mond ist der einzige Körper, von dem Bodenproben auf die Erde gebracht wurden. Im Sommer 1994 wurde er sehr umfangreich durch das kleine Raumfahrzeug Clementine und dann noch einmal 1999 von Lunar Prospector kartographiert.

Die wechselseitigen Anziegungskräfte zwischen Erde und Mond bewirken einige interessante Effekte. Die offensichtlichsten sind die Gezeiten. Die Anziehungskraft des Mondes ist auf der mondzugewandten Seite am stärksten und auf der gegenüberliegenden etwas schwächer. Da die Erde, insbesondere durch die Ozeane, nicht völlig starr ist, wird sie entlang der Linie zum Mond gestreckt. Aus unserer Sicht sehen wir zwei leichte Ausbuchtungen, eine in Richtung auf den Mond zeigend und eine genau gegenüber. Der Effekt wirkt sich auf Wasser wesentlich stärker aus als auf die feste Kruste, so daß die Wasserausbuchtungen höher sind. Und nachdem die Erde viel schneller um die eigene Achse rotiert als der Mond sie umkreist, wandern diese Ausbuchtungen um die Erde und treten durch zwei Fluten am Tag in Erscheinung (das ist natürlich eine stark vereinfachte Darstellung; die tatsächlichen Verhältnisse, vor allem in küstennahen Gegenden der Meere, sind um ein Vielfaches komplexer).

Erde-Mond-Konstellation

Die asymmetrische Natur dieser gravitativen Wechselwirkungen ist auch dafür verantwortlich, daß der Mond die Erde synchron umkreist, das heißt der Mond ist in seiner Stellung zur Erde gefangen und zeigt immer mit der selben Seite zu ihr. So, wie heutzutage die Erdrotation durch den Mondeinfluß verlangsamt wird, wurde auch vor Urzeiten die Mondrotation von der Erde gebremst, allerdings war in diesem Fall die Auswirkung wesentlich stärker. Als sich die Mondrotation soweit verlangsamt hatte, daß sie der Umlaufperiode entsprach (also so, daß die Ausbuchtung des Mondes immer zur Erde blickte), gab es kein weiteres exzentrisches Drehmoment und es stellte sich eine Stabilität ein. Das gleiche passierte mit den meisten anderen Satelliten im Sonnensystem. Möglicherweise wird auch die Erdrotation noch gebremst werden, bis sie mit der Mondperiode übereinstimmt, wie es auch bei Pluto und Charon der Fall ist.

Erdabgewandte

Seite des Mondes

Tatsächlich scheint der Mond (wegen seiner nicht kreisförmigen Umlaufbahn) etwas zu eiern, so daß von Zeit zu Zeit auch ein paar Grad der entfernten Seite zu sehen sind, aber der Großteil dieser abgewandten Seite (links) war vollkommen unbekannt. Wahrscheinlich geht diese „finstere Hälfte“ - vor allem im anglistischen Sprachraum gebräuchlich - als Wortbild auf den Begriff „unbekannt“ zurück, wie im „finstersten Mittelalter“).

Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Aber Anhaltspunkte, geliefert von Clementine, legen nahe, daß in manchen tiefen Kratern in Nähe des Südpols des Mondes, die ständig im Schatten liegen, Wassereis vorkommt. Dies wurde nun von Lunar Prospector bestätigt. Desgleichen gibt es Eis am Nordpol. Eine endgültige Bestimmung könnte die Lunar Reconnaissance Orbiter-Mission der NASA mit sich bringen, die für 2008 geplant ist.

Die Kruste des Mondes ist im Schnitt 68 km dick und schwankt dabei von 0 km unter dem Mare Crisium bis 107 km nördlich des Kraters Korolev auf der erdabgewandten Seite. Unter der Kruste befindet sich ein Mantel und wahrscheinlich ein kleiner Kern (Radius um die 340 km bei etwa 2% der Mondmasse). Im Gegensatz zum Erdinneren ist das Mondinnere nicht mehr aktiv. Seltsamerweise ist der Schwerpunkt der Mondmasse zu seinem geometrischen Mittelpunkt um etwa 2 km zur Erde hin verschoben. Außerdem ist die Kruste auf der erdzugewandten Seite dünner.

Die meisten Felsen auf dem Mond scheinen zwischen 4,6 und 3 Milliarden Jahre alt zu sein. Dieses Alter stimmt zufällig mit den ältesten irdischen Gesteinsproben überein, die selten älter als 3 Milliarden Jahre sind. So liefert uns der Mond Spuren der frühen Geschichte des Sonnensystems, die sonst auf der Erde nicht verfügbar wären.

Der Mond besitzt kein umfassendes Magnetfeld, aber ein Teil des Mondgesteins deutet ein verbliebenes Magnetfeld an, das anzeigt, daß es in der Frühgeschichte des Mondes vielleicht ein Magnetfeld gegeben haben könnte.

Der Mars

Der Mars ist nach Merkur, Venus und Erde der vierte Planet von der Sonne aus betrachtet. Sein äußerer Nachbar ist der Jupiter. Der Mars ist mit 3397 Kilometern Radius nur halb so groß wie die Erde. Der Mars besitzt zwei sehr kleine Monde, die möglicherweise eingefangene Asteroide aus dem benachbarten Asteroidengürtel sind. Der Abstand Mars-Sonne beträgt etwa 230 Millionen Kilometer. Mars ist der „rote Planet“ – schon am Nachthimmel kann seine rote Farbe erahnt werden. Er könnte aber auch der „verrostete Planet“ heißen, denn seine Farbe erhält er von oxidiertem Eisen im Gestein. Der Mars gilt oft als erdähnlich. Die Hauptgründe dafür sind seine Rotationszeit von etwas mehr als 24 Stunden und die Neigung der Rotationsachse um 25,2°; seine geringe Größe wird häufig übersehen.

Der Mars hat wie die Erde einen schaligen Aufbau: Im Zentrum befindet sich ein Metallkern, der ähnlich dem Erdkern hauptsächlich aus Eisen und Nickel besteht. Um ihn herum legt sich ein silikatischer Mantel und darüber folgt eine dünne Kruste.

Der Metallkern ist im Gegensatz zum Erdkern fest, denn der Mars besitzt kein Magnetfeld. Die Oberfläche unterteilt sich in eine Krater übersäte und eine fast kraterlose Hemisphäre. Ehemals hatte der Mars – wie heute noch die Erde – eine Plattentektonik und aktiven Vulkanismus; beides kam vor etwa ein bis zwei Milliarden Jahren zum stillstand.

Seitdem ist der Mars ein geologisch erloschener Körper. Der höchste Vulkan des Sonnensystems – der Olympus Mons – befindet sich auf dem Mars und zeugt vom früheren Vulkanismus. Die Polenkappen des Mars bestehen aus Wasser- und CO2-Eis.

Die Atmosphäre des Mars ist äußerst dünn und der Atmosphärendruck auf der Oberfläche entspricht nur etwa einem Hunderstel des irdischen Atmosphärendrucks. Zudem besteht die Mars-Atmosphäre zu etwa 95% aus dem Treibhausgas CO2. Der für uns lebenswichtige Sauerstoff ist nur zu etwa 0.1% enthalten. Mehrmals im Jahr hüllen globale Staubstürme den Mars vollständig ein und verwehren den Blick auf die Oberfläche.

Immer wieder wird über Leben auf dem Mars spekuliert. Im Besonderen scheinen die Mitarbeiter der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA an Leben auf dem Mars zu glauben. Jedoch haben sich bisher alle vermuteten Lebensspuren, beispielsweise in Marsmeteoriten, später als falsch erwiesen. Es gibt bis zum heutigen Zeitpunkt keinerlei eindeutige oder gar zwingende Hinweise auf marsianisches Leben. Trotzdem wird weiterhin danach gefahndet – wohl hauptsächlich, da die Wissenschaftler mit diesem Argument leichter dringend benötigtes Geld bekommen.

Der Mars war in den letzten Jahren das Ziel vieler Sonden-Missionen. Die spektakulärste war sicherlich die Pathfinder-Mission im Jahr 1997, bei der ein kleiner Rover in der Umgebung der Landeeinheit herum rollte und das Gestein und den Boden mit einer Spürnase mineralogisch und chemisch untersuchte. In den nächsten Jahren sind viele weitere Missionen geplant, darunter erneut eine, bei der Rover auf der Oberfläche herum fahren werden.

Jupiter

Jupiter ist der fünfte Planet von der Sonne aus und bei weitem der größte. Jupiter besitzt mehr als doppelt soviel Masse als alle anderen Planeten zusammen (etwa 318-mal soviel wie die Erde).

Der Jupiter ist ein sogenannter Gasriese.

Und das ist er wirklich!

Er ist sozusagen auch unser Staubsauger.Der bis auf wenige Ausnahmen(arme Dinosaurier),alles wegsaugt.Aufgrund seiner großen Masse.Und der dadurch enstehende Anziehungskraft.Die Gasplaneten haben keine feste Oberfläche, ihr gasförmiges Material wird lediglich mit zunehmender Tiefe immer dichter (die Radien und Durchmesser, die für diese Planeten angegeben werden, beziehen sich auf eine Höhe, in der ein Druck von einer Atmosphäre herrscht). Was wir bei einem Blick auf diese Planeten sehen, ist nur die Oberseite der Wolken hoch in ihren Atmosphären (knapp oberhalb der 1-Atmosphären-Höhe).

Der Jupiter besteht aus 90% Wasserstoff und 10% Helium (nach der Anzahl der Atome, 75 bzw. 25% nach der Masse) mit Spuren von Methan, Wasser, Ammoniak und „Felsen“. Dies ist sehr nahe der Zusammensetzung des ursprünglichen Sonnennebels, aus dem das gesamte Sonnensystem entstand. Saturn besitzt eine ähnliche Zusammensetzung, aber Uranus und Neptun enthalten viel weniger Wasserstoff und Helium.

Unser Wissen über das Innere des Jupiter (sowie der anderen Gasplaneten) ist hochgradig indirekt und das wird wohl noch eine ganze Zeit so bleiben (die Daten von Galileos atmosphärischer Sonde geht in eine Tiefe von lediglich 150 km unterhalb der Wolkenoberseite).

Jupiter hat wahrscheinlich einen Kern aus felsigem Material in einer Größenordnung von ungefähr 10 bis 15 Erdmassen.

Oberhalb des Kerns liegt der Hauptmasseanteil des Planeten in Form von flüssigen metallischen Wasserstoff. Diese exotische Form des gewöhnlichsten aller Elemente kann nur bestehen, wenn der Druck über vier Millionen Bar liegt, wie es im Inneren des Jupiter (oder des Saturn) der Fall ist. Flüssig metallischer Wasserstoff besteht aus ionisierten Protonen und Elektronen (wie im Inneren der Sonne, hier aber bei einer weit geringeren Temperatur). Bei der Temperatur und dem Druck im Inneren des Jupiter ist Wasserstoff flüssig, nicht gasförmig. Es ist ein elektrischer Leiter und damit die Quelle für das Magnetfeld des Jupiter. Diese Schicht enthält wahrscheinlich auch etwas Helium und Spuren verschiedener „Eisarten“.

Die äußerste Schicht setzt sich aus gewöhnlichem, molekularen Wasserstoff und Helium zusammen, wobei letzteres im Inneren flüssig und weiter außen gasförmig vorliegt. Die Atmosphäre, die wir sehen können, ist der alleroberste Teil dieser tiefen Schicht. Wasser, Kohlendioxid, Methan und andere einfache Moleküle finden sich ebenfalls, in winzigen Mengen.

Kürzlich durchgeführte Experimente bewiesen, daß Wasserstoff seine Aggregatzustände nicht plötzlich ändert. Aus diesem Grunde gibt es sehr wahrscheinlich keine deutlichen Grenzen zwischen den verschiedenen Schichten im Inneren der Gasplaneten.

Also, sparzieren gehen, unmöglich!

Saturn

Der Saturn ist seit prähistorischen Zeiten bekannt. Galileo war 1610 der erste, der ihn durch ein Teleskop beobachtete; er bemerkte seine seltsame Erscheinung, war davon aber verwirrt. Frühe Beobachtungen des Saturn waren kompliziert. Die Saturnringe blieben einmalig im bekannten Sonnensystem, bis 1977 sehr feine Ringe um Uranus entdeckt wurden (und kurz darauf auch um Jupiter und Neptun).

Saturn wurde zum ersten Mal 1979 von Pioneer 11 und später von Voyager 1 und Voyager 2 besucht. Cassini (ein gemeinsames Projekt von NASA und ESA) erreichte ihn am 1. Juli 2004 und wird ihn wenigstens vier Jahre lang umkreisen.

Saturn ist sichtlich abgeflacht, wenn man ihn durch ein kleines Teleskop betrachtet; sein äquatorialer und sein polarer Durchmesser unterscheiden sich um fast 10% (120.536 km zu 108.728 km). Dies ist das Resultat seiner rapiden Rotation und seines fließenden Zustands. Auch die anderen Gasplaneten sind abgeflacht, aber nicht derartig stark. Der Saturn ist der am wenigsten dichte Planet; sein spezifisches Gewicht (0,7) ist geringer als das von Wasser.

Wie Jupiter besteht Saturn aus ungefähr 75% Wasserstoff und 25% Helium mit Spuren von Wasser, Methan, Ammoniak und „Felsen“, ähnlich der Zusammensetzung des ursprünglichen Sonnennebels, aus dem das Sonnensystem entstand.

Saturns Inneres ist dem des Jupiter, bestehend aus einem felsigen Kern, einer Schicht flüssig metallischen Wasserstoffs und einer Schicht aus molekularem Wasserstoff, sehr ähnlich. Spuren verschiedener Eisarten sind ebenfalls vorhanden.

Saturn ist innen heiß (12.000 K im Kern) und strahlt mehr Energie in das Weltall als er von der Sonne empfängt. Der Großteil dieser zusätzlichen Energie entsteht durch den Kelvin-Helmholtz-Mechanismus wie auf Jupiter. Dies dürfte aber nicht ausreichen, um hinreichend Saturns Helligkeit zu erklären; manch zusätzlicher Mechanismus muß am Werk sein, vielleicht das „Abregnen“ von Helium tief in Saturns Innerem.

Die Streifen, die auf Jupiter so deutlich hervortreten, sind auf Saturn viel feiner. Sie sind außerdem in der Nähe des Äquators viel breiter. Details in den obersten Wolkenschichten sind von der Erde aus unsichtbar, so daß es bis zur Annäherung durch Voyager unmöglich war, Studien über die Zirkulationen in Saturns Atmosphäre anzustellen. Auch Saturn zeigt langlebige Ovale (der rote Punkt in der Mitte des Bildes rechts) sowie andere Merkmale, wie sie von Jupiter bekannt sind. 1990 beobachtete das Hubble-Teleskop eine gewaltige weiße Wolke in der Nähe von Saturns Äquator, die nicht da war, als sich Voyager angenähert hatte; 1994 wurde ein anderer, kleiner Sturm beobachtet (unten links).

Saturns Ringe sind außerordentlich dünn: obwohl sie 250.000 km oder noch mehr Durchmesser haben, sind sie weniger als einen Kilometer dick. Trotz ihrer eindrucksvollen Erscheinung bestehen sie doch nur aus wenig Material -- wären die Ringe auf einen einzelnen Körper verdichtet, hätte dieser einen Durchmesser von höchstens 100 km. Die Ringpartikel scheinen hauptsächlich aus Wassereis zu bestehen, es könnte sich aber auch um Felsenstückchen handeln, die mit einer Eisschicht überzogen sind.

Es gibt komplexe gezeitliche Kopplungen zwischen manchen der Saturnmonde und dem Ringsystem: mache der Monde, die sogenannten „hütenden Monde“ (auch „Schäfermonde“ genannt) (das sind Atlas, Prometheus und Pandora), sind evident wichtig, um die Ringe in ihrer Position zu halten; Mimas scheint die Verantwortung für das Fehlen von Material in der Cassini-Teilung zu tragen.

Der Ursprung der Ringe des Saturn (und anderer Gasplaneten) ist unbekannt. Obwohl sie ihre Ringe vielleicht schon seit ihrer Entstehung besitzen, sind die Ringsysteme keineswegs stabil und müssen daher ständig von andauernden Prozesse regeneriert werden, möglicherweise durch den Zusammenbruch größerer Satelliten. Die aktuellen Ringe sind möglicherweise erst wenige hundert Millionen Jahre alt.

Wenn er sich am Nachthimmel aufhält, ist Saturn mit bloßem Auge leicht erkennbar. Obwohl er nicht so hell wie Jupiter ist, läßt er sich doch einfach als Planet identifizieren, weil er nicht wie die Sterne „blinkt“. Die Ringe und die größeren Satelliten sind mit einem kleinen, astronomischen Teleskop zu sehen.

|

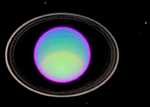

Uranus

|

Wie die anderen Gasplaneten besitzt auch Uranus Wolkenstreifen, die ausgesprochen

schnell wehen. Sie sind aber extrem fein, nur sichtbar auf radikalen

Kontrastverstärkungen der Voyager 2-Bilder (rechts).Uranus ist nicht mehr der langweilig zurückhaltende Planet, den Voyager zu Gesicht bekam! Der Unterschied scheint eindeutig auf jahreszeitliche Effekte zurückzugehen, nachdem die Sonne nun in geringerer Breite über Uranus steht, was kräftigere Tag/Nacht-Effekte auf das Wetter bewirkt. In 2007 steht die Sonne direkt über dem Uranusäquator.

Der Uranus in InfrarotUranus blaue Färbung ist Folge der Absorption roten Lichts durch Methan in den oberen Atmosphärenschichten. Es könnten sich darunter farbige Bänder wie auf Jupiter finden, sie werden aber vom darüberliegenden Methan verdeckt.

Uranus in Fehlfarben

Wie die anderen Gasplaneten besitzt auch Uranus Ringe. Wie die von Jupiter sind sie sehr dunkel, aber wie die des Saturn setzen sie sich aus ziemlich großen Partikeln mit bis zu 10 Metern Durchmesser mit zusätzlichem feinen Staub zusammen. Es gibt elf bekannte Ringe, allesamt sehr fein; der hellste ist bekannt als Epsilon-Ring. Die Ringe des Uranus waren die ersten, die nach denen des Saturn entdeckt wurden. Dies war von ausgesprochen wichtiger Bedeutung, nachdem wir heute erkannt haben, daß Ringe eine gewöhnliche Erscheinung bei Planeten sind, nicht etwa eine Besonderheit des Saturns allein.

Das Magnetfeld des Uranus ist insofern ungewöhnlich, als daß es nicht im Planetenmittelpunkt zentriert liegt und um fast 60 Grad zur Rotationsachse geneigt ist. Wahrscheinlich wird es von Bewegungen in vergleichsweise geringen Tiefe in Uranus hervorgerufen.

Uranus ist manchmal gerade noch mit bloßem Auge in sehr klaren Nächten zu erkennen; er ist leicht mit einem Feldstecher zu sehen (wenn man weiß, wo genau man suchen muß).

Uranus hat 27 Monde.

Neptun

Neptun ist der achte Planet von der Sonne aus und der viertgrößte (nach Durchmesser). Neptun ist kleiner im Durchmesser, aber größer in der Masse als Uranus.

Neptunwolken Nach der Entdeckung von Uranus fiel auf, daß seine Umlaufbahn nicht exakt in Übereinstimmung zu den Newtonschen Gesetzen steht. Es wurde daher vorausgesagt, daß ein weiterer entfernterer Planet die Umlaufbahn des Uranus beeinflußt. Neptun wurde zum ersten Mal am 23. September 1846 von Galle und d'Arrest sehr nahe an der Stelle beobachtet, die Adams und Le Verrier nach Berechnungen vorhergesagt hatten, die wiederum auf den beobachteten Stellungen von Jupiter, Saturn und Uranus beruhten. Ein internationaler Streit brach zwischen Engländern und Franzosen (falls nicht, dann wenigstens zwischen Adams und Le Verrier persönlich) aus, wer Vorrang und das Recht zur Namensgebung hat; heute wird beiden die Entdeckung von Neptun zugeschrieben. Nachfolgende Beobachtungen zeigten, daß die von Adams und Le Verrier errechneten Umlaufbahnen ziemlich schnell von den tatsächlichen abweichen. Wäre die Suche nach dem Planeten wenige Jahre früher oder später durchgeführt worden, wäre er nirgends in der Umgebung der vorhergesagten Stelle entdeckt worden.

Über zwei Jahrhunderte zuvor beobachtete Galileo Galilei 1613 Neptun, als er zufällig in der Nähe von Jupiter stand, hielt ihn aber für einen Stern. In zwei auf einander folgenden Nächten bemerkte er, daß es sich bezogen auf einen nahen Stern tatsächlich bewegt hatte. In einer späteren Nacht war er aber außerhalb seines Gesichtsfeldes. Hätte er den Planeten in den dazwischenliegenden Nächten näher beobachtet, wäre ihm seine Bewegung offensichtlich gewesen. Aber leider verhinderten dies wolkige Nächte während dieser kurzen entscheidenden Zeit.

Neptun wurde nur von einem Raumfahrzeug besucht, von Voyager 2 am 25. August 1989. Fast alles, was wir über Neptun wissen, verdanken wir dieser einzigen Annäherung. Glücklicherweise konnten kürzlich vollzogene Beobachtungen vom Boden oder vom HST aus einiges Wissen hinzufügen.

Weil Plutos Umlaufbahn so exzentrisch ist, kreuzt sie manchmal die Umlaufbahn des Neptun. Ab 1979 war Neptun tatsächlich der Planet, der am weitesten von der Sonne entfernt ist; seit Februar 1999 ist es wieder Pluto. Seit August 2006 ist nun wieder Neptun der entfernteste Planet, aber das liegt an der Definition.

Neptuns Zusammensetzung ist wahrscheinlich der des Uranus ganz ähnlich: verschiedene „Eisarten“ und Felsen mit ungefähr 15% Wasserstoff und etwas Helium. Wie Uranus, aber im Gegensatz zu Jupiter und Saturn, könnte er keine getrennten inneren Schichten haben, sondern statt dessen mehr oder weniger einheitlich in seiner Zusammensetzung sein. Aber es gibt sehr wahrscheinlich einen kleinen Kern (mit einer Masse, die ungefähr der der Erde entspricht) aus felsigem Material. Seine Atmosphäre besteht im wesentlichen aus Wasserstoff und Helium mit einem geringen Anteil Methan.

Neptuns blaue Färbung ist Ergebnis der Absorption roten Lichts durch das Methan in der Atmosphäre, es gibt aber noch eine (oder mehrere) weitere, noch nicht identifizierte Substanz, die den Wolken den kräftigeren blauen Farbton verleiht.

Als typischer Gasplanet hat Neptun kräftige Winde, die sich zu Streifen entlang der Breiten formen, sowie große Stürme oder Wirbelstürme. Neptuns Winde sind die schnellsten im Sonnensystem mit Geschwindigkeiten bis zu 2.000 km/h.

Wie Jupiter und Saturn besitzt Neptun eine innere Hitzequelle-- er strahlt mehr als doppelt soviel Energie ab als er von der Sonne empfängt.

Der Große Dunkle Fleck

Der „Scooter“ Zur Zeit der Voyager-Annäherung war Neptuns prominenteste Erscheinung der Große Dunkle Fleck (links) auf der südlichen Hemisphäre. Er war ungefähr halb so groß wie Jupiters Großer Roter Fleck (etwa mit dem Durchmesser der Erde). Neptuns Winde wehten westwärts mit etwa 300 Metern pro Sekunde (knapp 1100 km/h). Voyager 2 bot sich außerdem ein kleinerer dunkler Fleck auf der Südhalbkugel und eine unregelmäßige weiße Wolke, die in etwa alle 16 Stunden um Neptun herum schwirrt und heute als "The Scooter" (übersetzt in etwa „Der Flitzer“ oder „Der Sauser“, Anm. d. Übs.) bekannt ist (rechts). Es könnte sich um eine Rauchfahne handeln, die aus niedrigeren Schichten aufsteigt, aber seine wahre Natur bleibt ein Mysterium.

Neuer dunkler Fleck Wie auch immer, Beobachtungen von HST im Jahre 1994 (links) zeigen, daß der Große Dunkle Fleck verschwunden ist! Entweder hat er sich einfach aufgelöst, oder er ist von anderen Teilen der Atmosphäre verdeckt. Wenige Monate später wurde ein neuer dunkler Fleck auf Neptuns Nordhalbkugel entdeckt. Dies könnte darauf hinweisen, daß sich Neptuns Atmosphäre ausgesprochen schnell verändert, möglicherweise wegen geringfügiger Temperaturunterschieden zwischen den oberen und unteren Schichten der Wolken.

Wie die Ringe von Uranus und Jupiter sind auch die des Neptun sehr dunkel, aber ihre Zusammensetzung ist unbekannt.

Neptuns Magnetfeld ist, wie das von Uranus, ungewöhnlich ausgerichtet und wird wahrscheinlich von leitendem Material (wahrscheinlich Wasser) in den mittleren Schichten hervorgerufen.

Neptun kann mit einem Feldstecher gesehen werden (wenn man exakt weiß, wa man suchen muß), aber um mehr als eine winzige Scheibe zu sehen, wird ein großes Teleskop benötigt.

Der Neptun hat 13 Monde.

weitere Informationen über folgende Links: Noch im Aufbau!!